Rebecca ist 24 und in Salzburg. Ihr Sohn Damian ein Jahr und fünf Monate alt und 1.300 Kilometer entfernt in Rumänien (Foto: Ricardo Herrgott)

Die ÖVP will die Familienbeihilfe für Kinder im Ausland kürzen. 32.000 meist in Osteuropa lebende Kinder sind betroffen. Die Geschichte eines von ihnen, erzählt mehr als alle Zahlen

Es ist Tag 23 und er ist gut. Rebecca sitzt auf der Couch eines Einfamilienhauses in der Salzburger Vorstadt. An der Wand hängt ein Kreuz, in der Ecke thronen Porzellanpuppen auf dem Tisch, im Zimmer ist alles aufgeräumt und sauber. Ihr Patient ist 85 Jahre alt und schläft nebenan in seinem Bett. In der Nacht war er gestürzt. Ausgerutscht und hingefallen, wie schon einige Male zuvor auch. “Wenn dunkel, immer schwierig”, sagt Rebecca, “Opa ist dann verwirrt.”

Rebecca ist Rumänin, 24, und hat gelernt, leicht zu schlafen, sobald sie in Österreich ankommt. So weiß sie nicht, ob sie schon das Plumpsen aufweckte oder erst das leise Flehen. Jedenfalls lief sie im Pyjama nach unten, half dem Mann auf und stützte ihn. Der wusste nicht, wo er war, und wer ihn da zurück in sein Bett brachte. Später lag Rebecca noch wach oben in ihrem Zimmer und lauschte, ob er auch wieder eingeschlafen war. “Mit Oma schwieriger. Sie glaubt, dass hier nicht zuhause, manchmal laufen weg und oft aggressiv.”

„Sie ist ein Engel“

Der Sohn des betagten Paares sitzt Rebecca gegenüber und nickt wissend mit dem Kopf. Später, allein auf dem Balkon, wird er sagen, was sie nicht für ein Engel sei: “Die Eltern sind dement. An schlechten Tagen erkennen sie mich nicht. Ich schaffe es nicht, mich allein um sie zu kümmern. Aber ein Heim wäre keine Alternative gewesen. Das hätten sie nicht gewollt. So bin ich froh, dass es Rebecca gibt und es die Eltern, solange es eben geht, gut haben.”

Die Suche nach Rebecca hat verschlungene Wege genommen. In Abgründe geführt und Graubereiche unserer Gesellschaft ausgeleuchtet. Sie fand statt wegen eines einzigen Grundes und der zeigt sich, als das Piepen des Computers endet. Skype hat eine Verbindung aufgebaut, Rebecca sitzt vor dem Schirm. Der schönste Moment ihres Tages steht bevor.

Ein kleiner Bub erscheint. Er hockt mit seiner blauen Haube auf dem Schoß eines kräftigen, rundlichen Mannes. “Damian, Damian!” Rebecca streckt die Hand nach ihrem Sohn aus. Er ist ein Jahr und fünf Monate alt. Als er ihr zuwinkt, schießen Tränen in ihre Augen.

Damian im rumänischen Dorf (Foto: Ricardo Herrgott)

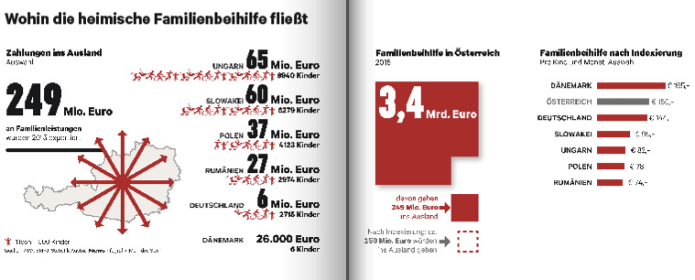

Der Bruch, der folgt, ist hart. Es geht um Geld. Geld, das von Österreich ins Ausland fließt. Von Menschen wie Rebecca, die in unserem Land arbeiten, Steuern bezahlen, versichert sind, ihre Kinder aber in ihrer Heimat ließen. 31.707 solcher Kinder wurden zuletzt gezählt. Und 249 Millionen Euro gezahlt. Tendenz: steigend. Familienbeihilfe für die Eltern, die in Österreich putzen und bügeln, aufräumen und abwischen, Alte versorgen und Babys betreuen, auf dem Bau schuften, kochen oder kellnern. Manche von ihnen pendeln Abend für Abend bloß ein paar Kilometer über die Grenze, andere sind wie Rebecca 1.300 Kilometer von ihren Kindern entfernt. Alle aber sollen künftig weniger Geld bekommen. So sieht es ein von der ÖVP vergangene Woche eingebrachter Gesetzesentwurf vor, der noch vor dem Sommer beschlossen werden soll. Nach dem von Familienministerin Karmasin und Außenminister Kurz ausgearbeiteten Plan, soll die Familienbeihilfe künftig an die Lebenshaltungskosten der Länder angepasst werden, in denen die Kinder sind. Statt monatlich, je nach Alter, im Schnitt 150 Euro, gäbe es für Kinder wie Damian in Rumänien fortan nur noch 74. Was den einen eine gerechte und längst überfällige Anpassung ist, sehen Kritiker wie die Grünen und Neos als Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz und in Widerspruch zu EU-Recht. Tiefer aber geht die Betrachtung kaum.

Dorthin, wo der Weg zu Rebecca und später zu Damian, ihrem Sohn, seinen Anfang nahm. Es sind Kaschemmen in größeren Städten, in denen die Wanderer zwischen den Wohlstandsniveaus abends unter sich ausharren. Einander von Chefs erzählen, die dem, der aufmuckt, mit Rauswurf drohen. Wo Pflegerinnen sitzen und schildern, wie sie wochenlang nur Packerlsuppe aßen, weil Familien zu knauserig waren, ihnen anständiges Essen zu geben. Es sind auch Busbahnhöfe wie der in Wien-Erdberg. Gelegen unter den Pfeilern der Südosttangente, gezwängt zwischen Buden, wo Bier und Bustickets verkauft werden für Fahrten, die bis in die hintersten Täler des Balkans führen. Und wo Frauen mit Säcken voller Spielsachen für ihre ihnen immer fremder werdenden Kinder zu treffen sind. Das schlechte Gewissen lässt sich mit Geld kaum aufwiegen. Familienbeihilfe kürzen? Keiner wird laut klagen und selbst wenn, bliebe er ungehört. Es ist ein Heer der Hilflosen, das gelernt hat, sich anzupassen.

Zu den „Euro-Waisen“

Vom eigenen Land verstoßen, im neuen nie ganz angekommen. “Euro-Waisen”, nennt man ihre Kinder, die Mama oder Papa öfter auf Skype als im wahren Leben sehen. Manch derer, die ihre Eltern beschäftigen, legen auf, wenn man sie anruft und nach ihrer Meinung zum Gesetzesentwurf fragt. Andere sagen, ja sollen sie doch zurückgehen, woher sie kamen, wenn ihnen die Familienbeihilfe hier nicht mehr reicht, die nächsten stünden schon vor der Tür. Billig und willig.

Es ist Tag 24. Rebecca hat noch fünf Tage in Salzburg, bevor sie Damian wiedersehen wird. Der Weg dorthin ist lang, führt anfangs über EU-finanzierte Autobahnen und vorbei an großen Firmen an deren Rändern. Irgendwann aber, weit hinter Budapest, wird der Verkehr weniger. In Rumänien dann werben auf den großen Plakaten neben den Straßen bald keine Autofirmen mehr, sondern nur noch Diskontketten. In vielen Dörfern verfallen Häuser, wuchert Unkraut in den Gärten, zerbröseln die Hinterlassenschaften einer verlorenen Zeit. Alte und Kleinkinder, sonst ist kaum einer auf den Straßen. Vier der einst 23 Millionen Rumänen haben seit der Wende das Land verlassen. Es sind die Mutigen und Tapferen, die gingen, die Gebildeten und Gefragten. Wer bleibt und jung ist, fühlt sich oft um seine Zukunft geprellt.

20 Stunden zum Sohn

Löhne, die außerhalb der Städte kaum mehr als 250 Euro betragen, bei Preisen, die mitunter denen im Westen gleichen. “Windeln sind in Österreich billiger”, sagte Rebecca, “gute Babynahrung auch.” Hinzu kommt ein Geschwür, das in kaum einem anderen Staat Europas so wuchert wie in Rumänien: die Korruption. Von ganz unten bis hoch in die Spitze.

Damian mit Vater – die Mama sieht er nur per Skype (Foto: Ricardo Herrgott)

“Damian war vor kurzem krank”, hat Rebecca noch in Salzburg erzählt, “aber du wirst keinen Arzt finden, der nicht erst Geld vor einer Behandlung sehen möchte. Auch Medikamente gibt es nicht wie bei euch auf Krankenschein, sondern nur zum vollen Preis.” Die Mischung aus all dem, brachte im Februar Hunderttausende Rumänen auf die Straßen. Ein Regierungserlass, der Korruption praktisch straffrei gemacht hätte, war der Anlass, die Wut aber saß weit tiefer. Diesmal traf es die postkommunistische, nun sozialistisch genannte Führung, die eilig den Erlass zurücknahm, sonst aber alles so beließ, wie es schon immer war.

Zwanzig Stunden und mehr braucht Rebecca für gewöhnlich bis nach Hause. Liegt Schnee, kann es auch länger dauern oder die Straße, die über die Berge bis in ihr Tal in den Karpaten führt, unpassierbar werden. Bis der Moment kommt, der unbezahlbar ist. Eine Tür aufgeht, und aus dem Haus ein kleiner Knirps auf die Straße tappt. Er dann dort steht, wo gerade eben noch ein Pferdefuhrwerk vorbeitrabte. Blauer Strampler, Windel, Schnuller und die Haube auf dem Kopf: Damian.

Dahinter der kräftige, rundliche Mann, der ihn beim Skypen auf dem Schoß hocken hatte. Razvan, 33 Jahre alt, und sein Vater. Sie bilden eine nicht ganz freiwillige Männer-WG im hintersten Winkel der Karpaten. Für jeweils ein Monat werden die zwei zum unzertrennlichen, eingeschworenen Team. Razvan, mittlerweile ein Meister im Windelwechseln, ist dann Mama und Papa in einem. Der Kleine wirbelt durch das Haus, hat dort sein Schäufelchen und wo anders das dazugehörige Kübelchen versteckt. Alles ist gepflegt, in Schuss gehalten und vieles von Mamas Lohn aus dem Ausland erworben.

Rebecca verließ Rumänien das erste Mal als sie 19 Jahre alt war. Gleich nach dem Ende der Schule, die sie auf kein Leben in diesem Land vorbereitete. Erst arbeitete sie in Deutschland, dann seit zwei Jahren in Österreich bei verschiedenen Familien als Altenpflegerin. “Manche waren nicht so gut, andere besser, aber jetzt am besten”, hatte sie in Salzburg gesagt. Als sie schwanger wurde, kehrte sie ein paar Monate vor der Geburt nach Rumänien zurück und blieb bis Damian aus dem Gröbsten heraus war. Danach galt es, einen Entschluss zu fassen.

Rebecca verließ Rumänien das erste Mal als sie 19 Jahre alt war. Gleich nach dem Ende der Schule, die sie auf kein Leben in diesem Land vorbereitete. Erst arbeitete sie in Deutschland, dann seit zwei Jahren in Österreich bei verschiedenen Familien als Altenpflegerin. “Manche waren nicht so gut, andere besser, aber jetzt am besten”, hatte sie in Salzburg gesagt. Als sie schwanger wurde, kehrte sie ein paar Monate vor der Geburt nach Rumänien zurück und blieb bis Damian aus dem Gröbsten heraus war. Danach galt es, einen Entschluss zu fassen.

Nehmen, was kommt

“Für sie war klar, dass sie zum Arbeiten nach Österreich zurückkehren würde”, sagt Razvan, “ich habe zuvor hier in Rumänien auf Baustellen gearbeitet. Da bekommst du 200, vielleicht 250 Euro, mehr nicht. Da verdient Rebecca in einem Monat in Österreich das Sechsfache.” Er ist kein Mann, der sich beschwert, mit dem Schicksal hadert oder alle Welt für die Lage seiner Familie verantwortlich machen würde. Nehmen, was kommt, ist die Devise. Und das gilt auch für die Familienbeihilfe aus dem fernen Österreich. Wenngleich Razvan die Grundlage für die Entscheidung nicht ganz nachvollziehen kann: “Rebecca arbeitet in Österreich, sie zahlt dort Versicherung und alles und sie kauft auch Sachen für den Buben. Warum sollte sie weniger Geld bekommen als alle anderen?”

Das Argument, dass ein Kinderleben in Rumänien ja um einiges billiger sei, nötigt ihm nur ein verschmitztes Lächeln ab. “50 Euro kosten allein die Windeln im Monat. 30 die Babynahrung. 20 die Medikamente, wenn Damian krank ist. Und das, was ich dem Arzt in die Hand legen muss, der ihn behandelt, sage ich lieber gar nicht, das würde bei euch wohl keiner glauben.”

Was zur Frage führt, wie das die anderen Familien im Dorf bewältigen? Razvan leitet Damian im Dreiradler über den vom Regen matschigen Weg hinunter zur einzigen asphaltierten Straße. Die Beine des Buben reichen noch nicht ganz bis zu den Pedalen, als angehender Formel-1-Pilot fühlt er sich trotzdem.

Die Häuser der Fremden

Razvan deutet auf die einzelnen Häuser entlang der Straße. Manch eins ist verputzt und mit schönen Vorhängen an den Fenstern, andere dafür näher am allmählichen Zusammenbruch. “In jedem zweiten wohnen Familien, die ein oder zwei Leute im Ausland haben”, erklärt er ganz beiläufig, so als ob das ohnedies ein Jeder wüsste. “Bei denen ist der Sohn in England auf dem Bau. Bei denen dort drüben die beiden Töchter in Deutschland als Pflegerinnen. Hier, dieses schöne blaue Haus, siehst du das? Da arbeitet die halbe Familie in Italien. Und dort drüben, die Mutter und die Tochter auch, die kommen überhaupt nur einmal im Jahr für ein paar Wochen heim.”

Klar, Razvan wäre lieber der Mann, der das Geld nach Hause bringt. Gerade mit dem kleinen Buben, der trotz all seines Bemühens die Mutter braucht. “Aber es geht nicht anders, solange Rumänien Rumänien ist”, sagt Rebeccas Mutter Maria, die Razvans Vaterqualitäten in den höchsten Tönen lobt. Sie selbst hat fünf Kinder, ist Witwe geworden, als Rebecca zwei Jahre alt war und ging zum ersten Mal für ein Jahr nach Italien arbeiten, da war Rebecca dreizehn.

Nun ist sie es, die sich mit Rebecca in Salzburg als Pflegerin des betagten Paares abwechselt. 28 Tage die Tochter, 28 Tage die Mutter. “Wer Geld, aber keine Kinder hat, ist nicht wirklich reich”, sagt man in Rumänien, “wer aber Kinder hat, dafür kein Geld, ist nicht wirklich arm.”

Abends ertönt wieder das Piepsen. Skype hat die Verbindung hergestellt. Rebecca taucht auf dem Schirm auf. Damian tappst mit den Händen nach ihr. Sie sagt, “noch fünf Tage”, auf Rumänisch. Er nur “Mama”.

Erschienen in News 09/2017